LES TESTS SANGUINS utiles au diagnostic d’une cholestase se résument aux dosages des phosphatases alcalines, de la gamma-glutamyl transpeptidase et de la bilirubinémie conjuguée et non conjuguée. Certaines données cliniques ont une haute spécificité mais leur sensibilité est faible. Les données de l’imagerie des voies biliaires, la biopsie hépatique et, dans certains cas, des études génétiques moléculaires sont nécessaires. Les cholestases par atteinte acquise des transporteurs biliaires, principalement du fait de l’inflammation, ont été sous estimées. L’ictère cholestatique est généralement multifactoriel.

Une douleur biliaire traduit la distension brutale des voies biliaires, habituellement liée à un calcul.

En cas d’obstacle sur les grosses voies biliaires, il existe habituellement une dilatation harmonieuse en amont, sauf si l’obstacle est aigu et récent, si la paroi biliaire est scléreuse ou si le foie est fibreux. La dilatation de la vésicule biliaire indique que l’obstacle siège au-dessous de l’abouchement du cystique (et que la vésicule est saine).

Les calculs de la voie biliaire principale, les cancers du pancréas et des voies biliaires sont la cause de la grande majorité des cholestases extrahépatiques.

Conduite générale du diagnostic.

L’examen clinique (et surtout l’interrogatoire) a une grande valeur.

Le diagnostic morphologique commence par l’échographie, complétée au besoin par une cholangiographie IRM ou une échoendoscopie. La cholangiographie rétrograde n’est indiquée qu’à titre thérapeutique.

En l’absence d’obstacle sur les grosses voies biliaires, la recherche d’anticorps antimitochondries et antinucléaires (associés à la CBP) est nécessaire. Négative, elle indique la recherche des autres causes de cholestase intrahépatique, qui peut nécessiter une biopsie.

Cytolyse*

Le terme de cytolyse devrait être évité, l’élévation des aminotransférases étant très fréquente en cas de cholestase, et n’étant pas non plus synonyme de nécrose hépatocytaire.

L’aspartate aminotransférase (ASAT, ex SGOT) est une enzyme cytosolique et mitochondriale ubiquitaire (foie, cœur, muscle squelettique, etc..) ; l’alanine aminotransférase (ALAT, ex-SGPT) cytosolique, également ubiquitaire, est cependant en concentration beaucoup plus élevée dans le foie.

On distingue arbitrairement les augmentations fortes (› 20 fois la limite supérieure de la normale) généralement aiguës, et les augmentations chroniques habituellement faibles ou modérées (< 10 fois la limite supérieure de la normale).

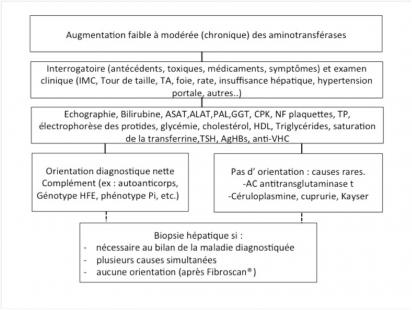

Le diagnostic (figure 1) repose sur les données cliniques (l’interrogatoire a une place majeure), un bilan biologique de débrouillage systématique, l’échographie hépatique. Des tests complémentaires sont indiqués pour confirmer les premières hypothèses ou rechercher des causes rares. La biopsie hépatique est nécessaire lorsqu’elle est indispensable à la prise en charge de la maladie causale, lorsque plusieurs causes potentielles sont associées, et lorsqu’aucune cause n’a été identifiée (peut-être dans cette dernière situation précédée d’une élastométrie).

Hôpital Beaujon, Clichy.

Centre hospitalier de Pau.

CCAM technique : des trous dans la raquette des revalorisations

Dr Patrick Gasser (Avenir Spé) : « Mon but n’est pas de m’opposer à mes collègues médecins généralistes »

Congrès de la SNFMI 2024 : la médecine interne à la loupe

La nouvelle convention médicale publiée au Journal officiel, le G à 30 euros le 22 décembre 2024